[cerpen] Killa yang Sia-sia

Astrid Ayu Septaviani

DINGIN MENERJANG ke pori-pori tubuh Killa. Ia mengira, itu adalah dingin yang ditiupkan oleh pendingin ruangan, ruangan yang asing baginya. Tebakan Killa meleset. Itu adalah dingin angin malam, angin malam yang nakal menggoda ketakutannya. Tubuhnya menggigil. Menggigil karena takut, cemas, ditambah dengan hembusan angin malam yang kini telah berhasil menerobos aliran darah, daging, dan menembus hingga ke tulang-tulangnya.

Otaknya tak mampu lagi menebak dimana ia kini berada. Tak ada suara, selain suara petugas, tapi bukan petugas yang selama 2 tahun 8 bulan ia kenal. Ia asing dengan suara ini, meski memiliki intonasi dan penekanan yang sama dengan yang selama ini dikenalnya.

Killa pasrah. Ia telah menyiapkan hari ini sejak Hakim mengetuk palu. Jauh sebelum itu, Killa telah menyiapkan batinnya, mentalnya. Hari ini, malam ini, seharusnya ia telah mampu lebih tenang. Seharusnya.

Killa tak ingin menghadapi ini dengan ketakutan. Ia mencoba lari dari rasa takut yang mencengkeram kuat. Otaknya memahami dengan cepat keinginan Killa. Hanya dalam hitungan sepersekian detik, ia menyuguhkan kenangan masa lalu Killa. Mungkin sebagai tanda perpisahan untuknya.

Bibir Killa tersenyum ketika mendapati wajah ibunya yang terbang melintasi dimensi memorinya.

♦

“Ibu! Kalau Killa sudah besar, rumah ini akan Killa beli. Untuk hadiah ulang tahun Ibu,” janji Killa saat itu, usianya masih 10 tahun. Baru saja duduk di bangku kelas 5 SD.

Killa mengerti kekaguman ibunya pada rumah itu. Hampir setiap hari, selama 5 tahun, setiap kali menjemput Killa pulang sekolah, ibunya selalu memandang rumah sederhana berlantai 2 itu dengan penuh kekaguman. Bangunannya tua, berhiaskan jendela dari kayu jati berwarna alami, dengan kubah setengah lingkaran lengkap dengan gentingnya yang berwarna merah. Pilarnya kokoh seperti pilar istana, pagar betonnya manis namun garang. Tamannya mungil dan menyejukkan mata. Killa sempat tak paham, apa yang disukai ibunya dari rumah itu.

“Kalau begitu, kamu harus rajin belajar supaya bisa punya banyak uang dan membelikan ibu rumah itu, ya?” pinta ibunya dengan sangat lembut, dengan tatapan yang meneduhkan.

Killa hanya mengangguk. Senyum nakalnya terkembang menggoda. Ia tak pernah kuasa menatap tatapan kasih sayang ibu yang melahirkannya itu. Killa bersedia melakukan apapun demi tatapan itu. Apapun.

Ibunya tak menyadari bahwa ia baru saja menyulut obor semangat dalam diri gadis kecilnya. Ia hanya menganggap janji Killa hanya sebatas janji anak kecil. Ia salah menilai. Killa kecil tak main-main dengan janjinya.

♦

Killa belajar siang malam demi menjadi yang terbaik. Killa selalu berhasil merebut bangku sekolah-sekolah favorit, bahkan dengan mudahnya meraih beasiswa di perguruan tinggi nomor satu di kota ini. Rumah itu, rumah impian itu telah berubah menjadi tujuan utama hidup Killa.

Belum juga lulus kuliah, Killa telah bekerja di perusahaan konsultan bisnis yang cukup ternama. Gajinya cukup besar untuk gadis berusia dibawah 21 tahun, untuk gadis yang belum resmi menyandang gelar apapun. Kariernya semakin melejit setelah ia menyandang gelar S1.

Promosi demi promosi jabatan singgah dalam hidupnya, memberkatinya dengan kemampanan seperti yang diimpikan. Impiannya membelikan rumah yang nyaman untuk ibunya hampir terwujud.

Killa yang kerap terbang seperti burung dari satu kota ke kota lainnya, kerap membawa buku sebagai teman pembunuh waktu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Killa asyik melahap lembar demi lembar novel karya Virginia Woolf, Mrs Dalloway, sambil menunggu penerbangan yang akan membawanya pulang ke rumah.

Ia tak menyadari apa yang akan terjadi dalam beberapa jam setelah itu akan mengubah hidupnya. Menghancurkan impiannya, impian yang ia bangun belasan tahun. Memang tak ada yang bisa menebak, apa yang akan terjadi pada hidup seorang manusia. Begitu pula dengan Killa.

♦

Killa sempat mengintip langit malam dari balik jendela pesawat. Berdasarkan pengalamannya terbang berkali-kali, ia bisa memastikan cuaca malam itu cerah. Killa kembali melahap novelnya. Ia duduk sendiri. Tak ada orang yang duduk di sebelahnya. Ia selalu merasa lebih nyaman dengan suasana seperti itu. Tak perlu basa-basi, tak perlu bicara yang tak perlu, terlebih bila yang duduk disampingnya adalah pria-pria mata keranjang.

Ia lebih suka larut dalam hening. Ia lebih menikmati penerbangan yang memberinya ruang untuk bercengkrama dengan dirinya sendiri. Kesibukan pekerjaan kerap menyita waktunya. Me time ibarat barang mewah. Hanya saat menunggu pesawat, dan berada dalam penerbangan sajalah ia menikmati me time-nya.

Ketika pramugari mengumumkan tiba waktunya pendaratan pesawat, Killa sibuk mempersiapkan dirinya. Memasukkan novel ke dalam tas, menyisir rambut, menghabiskan minum yang tinggal beberapa mili, dan merapikan syal yang melindungi lehernya dari tiupan mesin pendingin pesawat.

Saat pesawat benar-benar berhenti, Killa mengaktifkan ponselnya. Mengirimkan pesan pada ibunda tercinta. Dalam waktu 30 menit lagi, mereka akan bertemu. Killa yakin ibunya belum tidur, sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia membiarkan penumpang lainnya melewatinya. Ia tak terburu-buru. Toh, menunggu bagasi juga memakan waktu yang lama. Sama saja.

Alhamdulillah. Ibu siapkan susu coklat hangat untukmu ya..

SMS dari ibu Killa menentramkan hatinya. Sudah delapan hari keduanya tak bertemu. Rindu yang hebat, menelusup ke dalam hati Killa. Ia tak sabar, ingin segera bertemu dengan perempuan yang melahirkannya. Mencium punggung tangannya, memeluk tubuh tuanya dengan lembut, menghirup aroma penuh kasih yang menguar dari daster belel ibunya, dan memberikan beberapa daster batik baru, oleh-olehnya dari Jogja. Wajah gembira ibunya sudah terbayang dalam benaknya.

♦

Killa melangkahkan kaki dengan semangat sembari menyeret koper birunya, sampai tiba-tiba dua orang berbadan tegap, berkulit legam menghentikan langkah kakinya. Killa terkejut.

“Selamat malam ibu, maaf.. boleh kami periksa koper ibu?” ujar salah seorang yang memakai jaket kulit.

“Kenapa? Anda siapa? Mengapa saya harus mengijinkan koper saya dibuka?” tanya Killa, sembari mencari petugas bandara yang bisa membantunya mengatasi gangguan itu.

Pria berjaket kulit itu menunjukkan kartu identitasnya. Seorang Polisi. Mau apa mereka memeriksa koperku? Tanya Killa di dalam hati.

“Maaf ibu, boleh saya memeriksanya sekarang?” tanya rekannya dengan nada yang sopan. Killa pun segan. Ia tak membiarkan kopernya berpindah tangan begitu saja. Ia merasa tak perlu ada pemeriksaan. Apalagi, penumpang lainnya juga tak mendapatkan perlakuan yang sama dengannya.

“Kenapa harus diperiksa? Kenapa hanya saya?” tanya Killa dengan nada yang tegas.

“Kami mencurigai ada narkoba di dalam koper ibu,” jelas pria berjaket kulit.

“Hah? Yang benar saja, Pak! Saya nggak mungkin bawa narkoba!” Killa emosi.

“Kalau begitu, seharusnya ibu mengijinkan kami untuk memeriksanya. Kami tidak berminat mengambil barang-barang ibu. Silakan saksikan sendiri. Atau ibu perlu saksi, silakan cari orang yang membuat ibu lebih nyaman saat kami membongkar tas ibu.”

“Saya minta petugas Angkasa Pura,” jawab Killa kesal. Kepalanya mencari-cari petugas yang dimaksud.

♦

Betapa terkejutnya Killa, ketika koper yang membawa daster batik ibunya, menyimpan bungkusan koran yang tak ia kenali. Killa sama sekali tak pernah membungkus barang apapun dengan koran. Ia tak pernah membeli barang pecah belah, ataupun membawa benda-benda cair.

Jantung Killa seperti berhenti berdetak, saat melihat isi dalam koran yang dibuka oleh kedua polisi. Matanya terbelalak, bibirnya menganga tak percaya. Beberapa kantung plastik berisi serbuk dan pil-pil yang tak ia kenali berjejalan dalam bungkusan tersebut. Killa tak tahu pasti apa saja nama benda itu, berapa beratnya, dan yang paling penting, mengapa benda-benda itu bisa sampai di dalam kopernya.

Atas penemuan benda-benda itu, Killa digiring paksa oleh kedua polisi yang ‘menjemputnya’ di bandara. Kepala dan hati Killa gaduh. Bayangan ibunya, meeting esok pagi, susu coklat hangat buatan ibunya, rekan-rekan kerjanya, dokumen yang harus disiapkan, saling bermunculan, bertabrakan satu sama lain. Membuat kepala Killa pening tujuh keliling. Jantungnya tak berhenti berdegup kencang, hatinya tiba-tiba pilu. Keringat sejagung-jagung membasahi punggungnya. Killa gugup. Killa panik. Killa takut. Ia merasakan tangannya gemetar.

Killa langsung menelepon ibunya. Perempuan tua yang renta dan keriput itu segera meluncur ke kantor polisi yang tak jauh dari bandara. Sepasang anak dan ibu saling berpelukan, saling bertangisan. Tak jelas benar, apa yang ditangiskan si ibu.

Killa berani bersumpah tak tahu menahu mengenai barang itu. Ia berusaha meyakinkan ibunya dengan susah payah. Sebenarnya tak perlu bersusah payah pun, ibunya sudah pasti mempercayainya. Killa tak pernah bersikap ataupun melalukan hal-hal yang menyakiti ibunya.

Sayang, air mata ibu dan anak itu tak mampu mengurungkan niat polisi untuk menginterogasi Killa. Kantor Killa heboh begitu mendengar kabar tersebut dari ibu Killa. Mereka berinisiatif mencari dan menyewa kuasa hukum untuk mendampingi Killa.

Polisi tak bergeming dengan segala upaya baik yang dilakukan rekan-rekan Killa. Mereka tutup kuping mendengar segala kebaikan dan prestasi Killa. Barang bukti jelas-jelas menyempil dari balik potongan baju dalam koper Killa. Polisi juga tak memberi jawaban tegas atas pertanyaan Killa, mengapa ia tak ditangkap sejak di bandara Adi Sutjipto. Mengapa ia bisa lolos pemeriksaan bandara.

♦

Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan bergulir tanpa perkembangan yang berarti. Killa yang cerdas, Killa yang pekerja keras, penuh prestasi, dan penuh mimpi itu harus rela meringkuk dibalik dinginnya jeruji besi.

Perempuan tua yang menghadiahkan mimpi pada Killa kecil tak lelah mendampingi putrinya. Menjenguk dengan membawa rantang dan sekantung plastik berisi buah dan beberapa kue serta biskuit. Perempuan tua itu tak pernah absen di persidangan-persidangan yang menjadikan putrinya sebagai pesakitan.

Buliran air mata rutin membasahi pipi ibu dan anak itu. Ibu Killa beserta rekan-rekannya tak lelah melakukan berbagai cara untuk membebaskan Killa. Killa seperti telah memiliki firasat. Seberapa kuat pun ia membela diri, setulus apapun ia berucap sumpah, para aparat pelindung masyarakat itu tak akan percaya.

Killa bahkan tak tahu mengapa barang-barang laknat itu tiba-tiba bisa menyusup ke dalam tas-nya. Killa telah pasrah. Dua tahun enam bulan berjalan begitu melambat, menggerus semua mimpi dan semangat Killa. Killa telah menyerah. Ia tak berniat mengajukan banding.

Ibunya menangis penuh pilu. Suara tangisnya menggaung di ruang sidang yang penuh sesak oleh media dan rekan-rekan Killa. Hati Killa semakin pilu. Hancur. Remuk. Air mata mengalir deras tanpa terkendali. Otak Killa pun telah menyerah. Tak mampu mengontrol anggota-anggota tubuh lainnya.

Killa memeluk tubuh tua yang melahirkannya. Kenangan masa kecil yang penuh keceriaan dan keindahan mimpi muncul tiba-tiba dalam pejaman matanya. Killa menciumi pipi ibu yang disayanginya. Siapa pun yang melihatnya tak akan pernah tega. Rekan-rekan Killa, atasan Killa menangis haru. Isak tangis mereka seperti harmoni paduan suara, harmoni yang menyayat hati, mengiris-iris ketegaran, seperti alunan nada penghantar kematian.

Killa pasrah dengan putusan Hakim. Hukuman mati.

♦

Killa didudukkan pada sebuah kursi kayu. Matanya masih tertutup. Bulu kuduknya pun masih berdiri, berusaha menahan dinginnya angin malam.

Sunyi. Tak ada suara. Killa semakin cemas. Hatinya semakin pilu. Bayangan ibunya hadir kembali. Air mata Killa membasahi penutup mata. Ia sedih luar biasa membayangkan ibunya harus tinggal seorang diri, menghabiskan masa tua tanpa menikmati bakti dari putri satu-satunya.

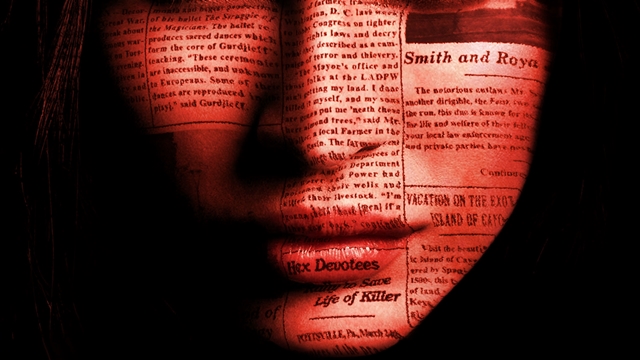

Belum sempat menghapus kesedihannya, tiba-tiba Killa merasakan sesuatu yang cepat melesat, menembus pori-pori, lapisan kulitnya, dan setelahnya. Killa tak mampu merasakan apa-apa. Gelap. Sekitar 10 penembak menurunkan senjatanya. Hati mereka pun tak kalah pilu. Salah satu dari mereka telah menghabisi hidup seorang perempuan muda. Perempuan muda yang cantik, cerdas, penuh mimpi, yang begitu menyayangi ibunya, tapi harus menyerah oleh sebundelan kertas koran yang jelas-jelas bukan miliknya. :: Astrid A.Septaviani/28jun2016 | foto>agniva.net